Dans les contes, il y a toujours une frontière à traverser pour rentrer dans un pays magique : passer de l’autre côté d’une rivière, s’enfoncer dans une forêt, ouvrir une porte mystérieuse. Ce sont des mondes de l’entre-deux, un passage entre ici et là-bas. Pour nous, cette frontière a été l’A75. Peut-être pas aussi mystérieux qu’une porte au fond d’une armoire, avec un regard aiguisé, la magie peut se trouver partout, même sur le bitume d’une autoroute.

Sortie : Le Vigan. Tout d’un coup, nous quittons le Sud-Ouest, ses terres encore gorgées d’eau et ses forêts endormies par l’hiver. Mais nous ne sommes pas encore dans le Sud-Est : nous le pressentons seulement. Ici, le climat est encore humide et la garrigue ne grillonne pas encore. La route descend en serpentins entre des forêts touffues dont affleurent des roches grises et d’où, presque à chaque virage, jaillit de l’eau. Nous sommes frappés par cette abondance : abondance de vert des arbres au feuillage persistant, abondance des sources qui abreuvent les Cévennes. Durant nos trois semaines passées là-bas, ce sentiment ne nous a pas quittés : chaque endroit visité était comme un enchantement. La source de la Buège, une résurgence sortant du sol comme par magie, formant un bassin scintillant de bleu, de turquoise, de vert, de jaune. Le cirque de Navacelle qui, vu d’en haut, impressionne par le tracé d’une puissante rivière qui s’enroulait, jadis, autour d’une butte sur laquelle se trouve aujourd’hui un village. Et puis surtout, la Vis, la magnifique Vis, cette rivière que mon si cher ami Matthieu m’a fait découvrir : j’étais immédiatement tombée amoureuse de ses eaux froides, de son débit généreux, de son aspect presque tropical et j’avais hâte de la faire découvrir à Julien. La Vis, plus d’une fois, m’a guérie. Au retour d’un de mes derniers grands voyages, en me baignant dans une de ses cascades, j’avais compris qu’il n’était plus la peine de partir aussi loin, d’avaler des continents entiers pour trouver du mystère. Tout était déjà là. Même les Cévennes avaient un petit goût de Thaïlande. Cette fois encore, assise sur ses berges, la Vis m’a apaisée tout en me remplissant de vie.

Mais on le sait bien : les contes ne sont pas qu’émerveillement et sur le chemin, les épreuves se succèdent. Toute merveille a un prix. Et ici aussi, tout ne coule pas de source.

Nous sommes hébergés cette fois dans la maison de famille de ma belle belle-sœur Agneshka, construite par un de ses ancêtres. Ses deux tantes, Nono et Bounette, y vivent à l’année : ce sont elles qui nous ont accueillis dans leur magnifique demeure. Un monde à part, encore : la maison est en plein centre du Vigan, mais son grand jardin, entouré de hauts murs, nous fait oublier que nous sommes en ville. Tous les matins, nous pouvons goûter au bonheur de prendre le petit-déjeuner en profitant du « parc », de ses bambous, ses hortensias dont nous suivons jour après jour le déroulement des nouvelle feuilles, son majestueux magnolia qui s’élève à près de dix mètres… tout en sachant que de l’autre côté du mur se trouve la Biocoop, en cas d’un besoin urgent de pain ou de crème de châtaigne.

Le Vigan est une petite ville : presque quatre mille habitants. La D999 la relie à Ganges, une autre ville de taille similaire. Sumène forme le troisième pôle de ce qu’on nous désignera comme « le triangle magique ». Tout de suite, l’atmosphère du Vigan nous plaît. Ni trop grande, ni trop petite, pleine de jeunes selon certains, remplis de vieux selon d’autres, très animée et pourtant désœuvrée, … Elle semble insaisissable. Nous avons l’impression qu’il faut apprendre à la connaître pour découvrir sa véritable identité et cela nous attire. Il faut dire que le Vigan a quelque chose de mystérieux : son passé faste apparaît derrière les façades craquelées des bâtiments bourgeois. Pendant longtemps, elle fut la capitale administrative de cette partie des Cévennes. De grandes foires y étaient organisées, sa position en faisait une ville de passage très importante. Mais surtout, dès le XVIIe siècle, le travail de la laine et la sériciculture, la culture du ver à soie, en firent une terre particulièrement prospère. Les bas de luxe fabriqués dans les Cévennes étaient exportés dans toute l’Europe. L’industrie fit vivre toute la région jusque dans les années 50. Après la Seconde Guerre mondiale, les bas de nylon firent leur arrivée en Europe, chamboulant tout le marché. Une anecdote d’un professeur d’histoire-géo au lycée m’a toujours marquée : le nom de « nylon » fut détourné au début des années 40 pour en faire l’acronyme de Now You Lose Old Nippon. Les États-Unis signifiaient ainsi au Japon qu’ils étaient bien décidés à concurrencer et affaiblir leur industrie cotonnière avec leur produit révolutionnaire. Ça a marché. Mais les Japonais n’ont pas été les seuls perdants : l’impact dans les Cévennes a été lui aussi dévastateur.

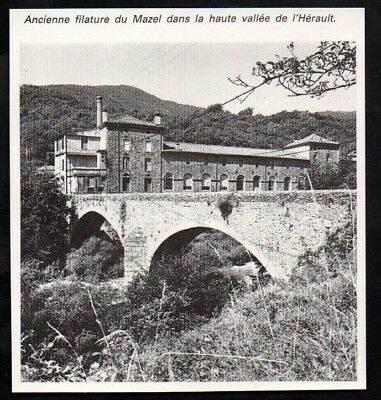

Les anciennes filatures sont encore là. Elles ressemblent à de gigantesques paquebots de pierre amarrés à la rive des rivières dont on utilisait l’eau pour faire bouillir en abondance les cocons fabriqués par les vers à soie avant qu’ils n’éclatent et en retirer le précieux fil (qui pouvait mesurer jusqu’à 1 500 mètres !). Mais la soie ne faisait pas vivre que les entreprises : elle était l’affaire de tout le monde. La région était propice pour les vers du fait de son climat chaud mais surtout parce que le mûrier y pousse bien. Ses feuilles sont la seule nourriture acceptée par le précieux animal, et il en mange beaucoup. Le soin que l’on devait leur apporter était tel qu’on ne parle pas d’élever des vers mais de les « éduquer ». Et ici, tout le monde y prenait part. Chaque famille récupérait des « graines » de vers que l’on gardait bien au chaud dans un tiroir, voire à même le corps, dans des petites poches placées sous les vêtements des femmes, pour les maintenir à température constante. Après l’éclosion des œufs, on les emmenait dans la « magnanerie », un coin de la maison aménagé pour le développement des vers : placés sur des claies, ils étaient gavés à longueur de journée de kilos et de kilos de feuilles de mûrier. Car le ver est vorace : en un mois, son poids est multiplié par mille. Une fois les cocons prêts à être dévidés, ils étaient emmenés et vendus aux filatures qui s’occupaient de la suite. L’industrie fournissait évidemment une grande quantité d’emplois dans la région, surtout pour les jeunes femmes aux mains plus petites et plus habiles. Les conditions de travail y étaient difficiles mais pour beaucoup d’entre elles, c’était un échappatoire aux durs travaux de la ferme. Beaucoup vivaient même sur place, comme en pension : le règlement y était strict, mais on apprenait à vivre ensemble, surtout dans une région marquée par les luttes entre catholiques et protestants.

La soie n’était donc pas qu’une affaire d’argent : ses fils créaient un maillage intangible dans tout le bassin. Tout le monde mettait la main à la pâte. Pour les enfants, les vers étaient comme l’ancêtre du Tamagoshi. Ceux qui ont connu cette période en parlent d’ailleurs avec une certaine nostalgie. Car soudain, tout a disparu. Les filatures ont fermé et il n’y avait plus de travail. Alors, les jeunes sont partis pour en trouver ailleurs. Petit à petit, la région s’est vidée de sa force vive. Ne restent que les bâtiments vides ne servant plus à rien. Tout d’un coup, les fils se sont rompus.

Annie a bien connu les filatures. Toute jeune adolescente, elle y a même travaillé. Elle fait partie de ceux qui ont été obligés de quitter les Cévennes pour travailler ailleurs, comme aide-soignante. Nous sommes venus la voir dans le petit hameau du Viala, sur la commune de Saint-Martial. C’est une amie de Matthieu, dont la maison de famille est aussi dans le village. Le père d’Annie est né ici. Elle nous raconte la récolte des châtaignes, le dur quotidien des paysans. Ses parents ont dû quitter le Viala pour trouver de meilleures conditions de vie, mais ils ont voulu y revenir finir leurs jours. Malheureusement, leur vieille maison était pratiquement en ruines. Alors les enfants, dont Annie, ont décidé de se remonter les manches pour reconstruire la maison familiale. Et ils ne se sont plus arrêtés. Une fois la maison parentale terminée, ils se sont attaqués aux communs du hameau. Puisque la mairie ne voulait pas se charger de la réhabilitation d’un hameau presque vide, ils ont eux-mêmes reconstruit les fontaines, remis en marche le four communal, rétabli le système d’assainissement, et ramené de la vie dans leur petit coin perdu. Ce dont Annie nous parle, surtout, c’est de transmission : elle a hérité de ses parents beaucoup de savoir-faire. Aujourd’hui, elle voudrait que les générations suivantes prennent la relève. Elle essaye de convaincre les jeunes qui n’ont pas grandi ici mais qui tiennent au Viala de reprendre le flambeau. Annie garde espoir, mais elle est aussi réaliste : « Qu’a-t-on à offrir aux jeunes, ici, aujourd’hui ? », nous dit-elle. Même l’école de Saint-Martial vient de fermer : il faut maintenant aller jusqu’à Sumène, à près d’une demi-heure d’ici, pour scolariser les enfants. Pas toujours facile pour les familles qui voudraient s’installer. Comment retisser des fils sans le cadre du métier à tisser ?

À l’Abreuvoir Général d’Avèze, la fondatrice, Claire, nous le confirme : la plus grande problématique, ici, c’est la formation et le travail. Sans un minimum de propositions, les jeunes ne peuvent pas rester – et une fois partis, on revient rarement, ou alors bien plus tard. Ici, Claire essaye de poser sa pierre à l’édifice en proposant des espaces de travail partagés, des services pour réduire la fracture numérique et faciliter l’inclusion, des événements culturels et associatifs pour rassembler la population, et même une petite auberge pour accueillir les gens de passage. Elle voit dans la généralisation du télétravail une opportunité pour repeupler les zones plus rurales, mais il y a aussi un risque : celui de voir chacun s’enfermer chez soi, devant son ordinateur, sans créer ces liens humains qui font tout l’esprit d’un territoire. En proposant cet espace de travail partagé, elle espère que les compétences s’y croisent, que des rencontres se fassent, que d’autres formes de solidarité se mettent en place. Le lieu vient d’ouvrir et la mission est de taille : il ne faudrait pas que l’Abreuvoir ne devienne qu’un lieu de passage et de consommation parmi d’autres.

Ces espaces de travail partagés (coworking), qu’on ne voyait jusqu’à présent qu’en milieu urbain, se répandent de plus en plus dans les villages. Cette tendance indique qu’il y a un enjeu. Le maire de Causse-de-la-Selle l’a bien remarqué : aujourd’hui, les personnes s’installent en milieu rural avec les mêmes besoins que les urbains. Elles veulent le même confort, le même accès au numérique, aux services, à la culture. Mais comment faire pour rendre ces territoires attrayants sans pour autant calquer un mode de vie sur le territoire qui les accueille ? Aujourd’hui, le risque de voir la campagne se transformer en dortoir de luxe pour des semi-urbains qui gardent leur énergie dirigée vers les villes est bien réel. Créer des espaces de mixité pour faire ensemble paraît donc primordial. À Causse-de-la-Selle, c’est le Bouillon-Cube qui s’intéresse à ces questions depuis 2006. Ici aussi, des espaces de travail partagés sont proposés, ainsi qu’une riche programmation culturelle et artistique à destination de tout public – y compris les enfants et les adolescents. Leur « grange » est devenue un lieu d’effervescence où se croisent aussi bien les voisins que d’autres qui n’hésitent pas à faire jusqu’à une heure de route pour profiter de leurs activités.

En visitant le Bouillon-Cube, nous faisons la connaissance de Gwen et Lucile, qui ont justement sauté le pas en quittant Strasbourg pour venir s’installer ici. Ils travaillent pour Kapta, une société de production audiovisuelle installée dans l’ancienne Filature du Mazel. Le bâtiment a été mis à disposition, par la communauté de communes, pour héberger des associations culturelles ou des artistes et leur offrir des espaces de travail. Ils sont l’exemple même que, grâce à ces structures, il est possible de recréer de l’activité localement. Ils sont arrivés par hasard et l’opportunité les a faits rester. Aujourd’hui, ils souhaitent même pousser plus loin leur engagement : si, jusqu’à présent, les différents résidents de la filatures évoluaient un peu indépendamment les uns des autres, ils essayent maintenant de se rassembler autour d’un projet d’éducation autour de l’écologie, à destination des habitants du territoire. La culture et les arts ont un rôle majeur à jouer dans ces questions, depuis toujours : ils créent eux aussi des liens entre les gens. Ce n’est pas pour rien qu’on parle de culture : elle est une part essentielle pour maintenir un territoire vivant.

Reprendre des anciens lieux désaffectés pour les rendre aux citoyens : le mouvement n’est pas nouveau. Dès les années 70, la désindustrialisation a laissé derrière elle de nombreuses « coquilles vides » : de gigantesques bâtiments industriels qui avaient fait vivre des territoires entiers ont fermé leurs portes. Le mouvement des friches artistiques et culturelles est né de là : des artistes, surtout, se sont emparés de ces bâtiments vides pour les rendre aux citoyens, pour recréer un autre type de lien. Puisque les habitants ne pouvaient plus s’y réunir pour le travail, on voulait les rassembler grâce à l’art. J’ai travaillé pour plusieurs d’entre eux via le réseau Trans Europe Halles. Aujourd’hui, ces initiatives semblent davantage portées par des entrepreneurs que par des artistes. Cela peut poser question. Mais certaines initiatives nous le prouvent : lorsqu’ils ne sont pas un but en soi, l’économie, le travail, l’argent, peuvent eux aussi participer au bien-être d’un territoire. Nous en avons vu le plus bel exemple à Arvieu, dans l’Aveyron, où nous avons passé quelques jours avant d’arriver au Vigan. Nous y avons découvert la SCOP Laëtis : en 1998, trois jeunes ingénieurs cherchent à s’installer en milieu rural pour développer une agence web à destination des collectivités. La mairie d’Arvieu leur ouvre les bras et leur propose un espace de travail dans un ancien couvent désaffecté. La SCOP Laëtis (heureux en latin) est alors créée. Pour les fondateurs, l’envie de participer activement à la vie du village grandit. La coopérative est un succès et leur permet de gagner suffisamment d’argent qu’ils remettent au service de l’intérêt général : en 2015, l’équipe décide de créer un tiers-lieu en plein cœur du village. Le Jardin est né : le couvent est entièrement réhabilité pour devenir un espace de co-working, une médiathèque doublée d’un pôle numérique ainsi qu’une salle de spectacle et de conférence ont ouvert leurs portes. Dans la foulée, une association est créée : les Locomotivés, une plateforme de circuit-court de petits producteurs de la région. Plus récemment, Laëtis a récidivé en rachetant le château d’Arvieu pour en faire un lieu de vie collectif servant d’exemple pour de nouvelles manières d’habiter et dans lequel seront organisés divers événements autour de la transition écologique. Tout cela à partir de la simple envie de quelques citoyens décidés à ce que le succès de leur entreprise soit mis au service du bien commun (et non l’inverse).

Tous ces lieux se réunissent aujourd’hui sous l’appellation bien pratique et un peu fourre-tout de « tiers-lieux ». Le tiers-lieu, c’est l’espace entre le lieu de vie et le lieu de travail. Ce sont des lieux créés par des citoyens pour répondre aux problématiques du territoire. Les pouvoirs publics soutiennent de plus en plus ces initiatives, bien pratiques puisqu’elles prennent en charge des missions d’intérêt général qui ne sont pas ou plus suffisamment soutenues par des volontés politiques. Mais après tout, tant mieux : dans ces lieux, c’est l’initiative citoyenne qui prime. Les habitants du territoire y ont la possibilité de reprendre une certaine autonomie, et surtout de faire, de passer à l’action, de s’investir personnellement, de mettre les mains dans le cambouis, de grandir et de modeler les choses à leur manière plutôt que d’attendre que des politiques souvent extérieures à leur réalité ne prennent la décision pour eux. Comme Annie se retroussant les manches pour reconstruire les fontaines alimentant le Viala en eau. Gageons que la question de l’indépendance de ces lieux va être de plus en plus brûlante dans les années à venir.

L’aspect militant qui ressort de toutes ces rencontres nous touche. Les Cévennes ont de toute façon toujours été une terre de résistance, depuis les huguenots jusqu’aux maquisards. En fin de journée, nous retournons à la Vis. Devant les eaux enchanteresses et glacées de la rivière, nous sommes revigorés. Il a plu hier et le vert des forêts éclate, englobant d’encore plus de tendresse les blocs de pierre sombre. Tout ici est douceur et rudesse, même les habitants. L’énergie qui circule entre ces deux pôles nous rend vivants. Ici, il y a un défi à relever.

Retrouvez la série de récits de notre tour de France par ici.